法律及其不滿

容邵武|國際暨南大學人類學研究所

「所有堅實的東西都熔化於空中」(all that is solid melts into air),Marx在(共產黨宣言)中如是說。他說的是,資本主義商品化的力量把一切東西,可觸摸的、不可觸摸的、龐大的、細小的,通通變成純粹可以貨幣交換的關係,這個金錢關係既像在空中交換,迅速無疆界,但其實更似看不見的虛幻空氣。有趣的是,包括Marx在內,大多數學者都同意:有助於資本主義的現代西方法律系統,卻以相反的方向把「所有散落在空中的東西都堅實化」。我的意思是,法律系統總是把道德、文化、社會慣習等類型化、規則化、以及「現代化」,人們或實或虛的社會關係與動作,在法律裡都要明確而堅實—或是如Marx接著說的「所有神聖的東西都世俗化了」(all that is holy is profaned)。可以這麼說,我們以為的毫無疆界的商品交換世界,其實是建立在堅實的法律系統與執行的硬道理上;全世界商品化最徹底的國家,往往發展出最複雜的專利與智慧財產制度。

在上一期的〔人類學視界〕專題中,林開世的文章「一個法案保護了什麼?」,精確且頗為合乎時宜的指出在台灣這個法律至上的國家,過度的法律化,或是把原住民傳統知識給「智慧財產權」化,其實沒有什麼神聖的元素(例如,法律的立法目的強調保存原住民族傳統智慧,以促進原住民甚至是我國人文與社會的發展),因為智慧財產權制度把原住民文化中珍貴與神聖的元素給當成私有財產來計算、來評價。林開世指出,一旦法律化之後,許多生鮮活潑的文化混合與創意,將會被收縮在狹窄而官僚的系統裡(至於林開世描述台灣是個法律至上的國家,�但是卻又同時充滿著(原住民)官員們在法律運作時的政治考量,那恐怕又是另外一個困難的問題)。然而,那篇文章其實讓我想到他所點出的現象的另一個面向,我姑且稱之為「為什麼需要一個法案來保護?」,作為對話與討論的起點。

當傳統知識變成「智慧財產」

讓我先簡單的整理國際上對於「傳統知識」、「文化智慧」等概念的演變開始。1954年聯合國經社文組織(UNESCO)首度對文化資產下定義時,它主要指的是在武裝衝突時遭受到嚴重威脅、具有特別地位的紀念碑、有宗教意義的房子、藝術品等;更重要的是,「文化資產」是值得特別保護的、所有人類的文化遺產的一部分。50多年來,經過不斷的概念演變,目前文化資產的內容已經與當年宣言裡所標示的人類精神保存的立場有所不同了。

再讓我們來看2000年「世界智慧財產權組織」(World Intellectual Property Organization)對傳統知識﹙traditional knowledge﹚的定義:「基於傳統所產生的文學的、藝術的、或科學的作品、表演、科學發現、外觀設計、標計、名稱或符號、未公開之資訊、以及一切基於傳統在工業、科學、文學或藝術領域內智慧的發明與創作」。這個由「世界智慧財產權組織」所界定的傳統知識,著眼點當然不只是保護「人類精神活動之成果」,更關鍵的是該項知識能「產生財產上價值」之特性。簡單來說,智慧財產權保障的不是任意的傳統知識,而是必須具有可以測量、認定、以及和其他知識有��不同表現型式的東西。甚麼型式可以成為智慧財產權保護的傳統知識,當然就得依循法律體制的邏輯了。這樣的趨勢,應該就是林開世憂慮的「所有神聖的東西都世俗化了」。

的確,現在「傳統智慧」的概念已經相當受到智慧財產權內涵的影響,主要是保護擁有者(即使是集體的擁有者),而不是這項文化的價值。在公共領域內,我們看到比較多的,是誰是某些工藝產品的創作者或擁有者,而不是它的美學以及文化的意義。文化資產最初被視為所有人類的文化遺產,現在則變成是某個團體、族群、國家表彰歷史文化的物件。智慧財產權的原意在保障創作者的利益,可以想見的是,「傳統智慧」套用此項法律之後的演變,可說是從「保護」文化資產,變成「限制」它的使用和流通。傳統智慧如同私有財產般,變成專屬與不可侵犯。現代智慧財產權體制一方面把傳統智慧裡神聖的東西變得可以由市場價值去衡量,另一方面卻又把傳統智慧神聖化,和團體的認同緊緊的綁在一起。

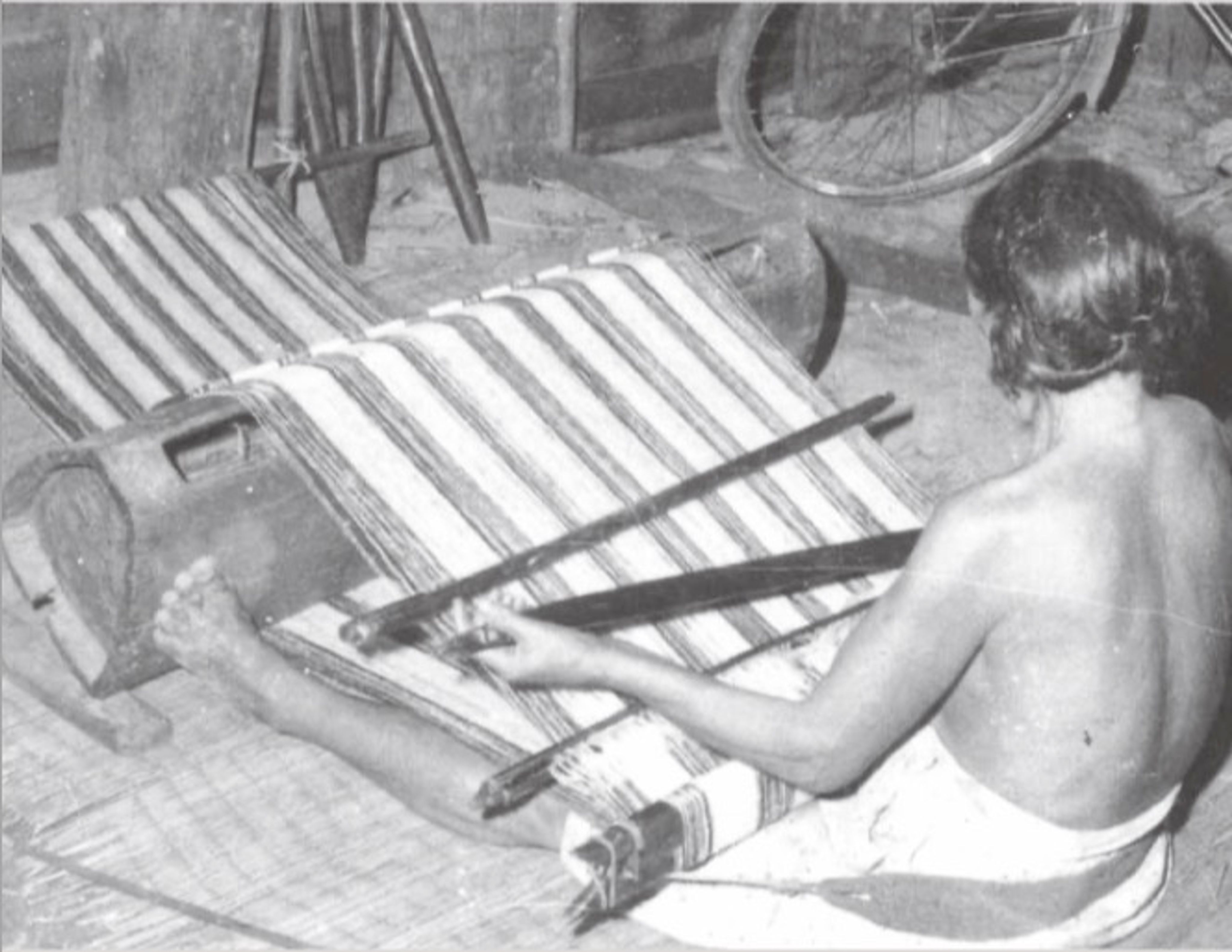

織布。李亦園1955年12月攝於屏東來義。(本照片為中央研究院民族學研究所典藏)

對誰是解藥,對誰是毒藥?

上述的趨勢有甚麼意涵呢?現代人類學越來越強調「文化」是流動的、跨領域的,然而人類學傳統上所研究的團體卻也越來越強調自身「文化」元素的本質性、原初性。比方說,加拿大西岸的印第安人主張獵殺鯨魚是他們不可遺忘的傳統,類似的說法也出現在日本北海道的漁民團體。似乎二個極端不斷的衝撞著,以James Clifford的比喻來描述,一方是強調文化根原(root)的重要性,一方則是強調文化是一路走來(route)不斷的混同;人類學持續在概念語言裡指出這個矛盾,現實上各個團體卻是不斷尋找與宣稱文化的延續性。所以,「傳統知識」、「文化智慧」的智慧財產權化,其實牽涉到一個團體的歷史與認同,而現在它們總是由客體化的物質來呈現,由「一切基於傳統在工業、科學、文學或藝術領域內智慧的發明與創作」的成果來表現。智慧財產權體制被認為可以保護這些智慧成果,卻同時讓「傳統智慧」變得更物化,而這個物化的過程,又不斷生產出更多的智慧財產權法。「原住民傳統智慧創作保護條例」只是這個過程的一部分。

我們可以指出當代社會中,一個團體把傳統智慧等同於歷史感與自我的回復的要求,卻往往會在「法律化」的過程中失掉其原意,因為智慧財產權制度運作的是一個不同的邏輯。但是我們不應該忽略掉法律化的另外一面,也就是法律會變為一個戰場,特別是傳統上處於弱勢的團體,可以用來抵抗優勢團體的一個戰場。例如,晚近美國印地安人使用智慧財產權法,成功的阻止了龐大的商業團體將他們神聖的符號與象徵變成市場的消費品。郭佩��宜在人類學視界同一期的文章「法律是解藥,還是毒藥?」,已經點出法律系統這個二面性。

其實更精確的說,應該是在什麼狀況下,對誰是解藥,對誰是毒藥,大多數的法律本質上並不是只有這二面性簡單的對立,它反而是打開了新的空間,帶來新的遊戲規則以及遊戲者,儘管有權勢的人畢竟仍是最有力的角色。但是,讓我再強調一次,法律本質上不是解藥或毒藥,它在它所生成的社會脈絡裡,會對一群人是解藥、而對另一群人是毒藥。

比方說,晚近出現的「家庭暴力防治法」,我們看到支持者慶賀女性的身體自由與安全得到保障;懷疑者則提醒,女性身體的監看權由男性親人轉移到國家。國家力量進入到傳統上屬於私人的家戶領域,新的遊戲規則以及遊戲者打開新的空間,法院森然的天平取代男性的拳頭,成為女性受害者新的審判者。

法律作為新的「土著知識」

所以我並不擔心「原住民傳統智慧創作保護條例」打開了潘朵拉的盒子,讓官僚系統以及政治菁英竄出去,詢問傳統智慧的是是非非,除非有一個「傳統」部落沒有是是非非的傳統智慧。傳統智慧的演遞不總是鬥爭或合作的成果嗎?只是,「傳統」智慧現在面臨了外在的國家與市場的力量,原住民團體需要一個現代的法律語言去解決「傳統」智慧碰到新的外在與內在的矛盾。最終說起來,是人或社會團體,藉由法律進行鬥爭或合作,這件事情��是新的、現代的。而它的力量強到把許多社會場域原本有的鬥爭或合作的遊戲方式,吸納到法律場域,這件事情是新的、現代的——當然值得憂慮與關切的。而許多社會團體需要一個法案來主張權利,或是消極的防衛自身的權利,這件事情是新的、不斷在擴大中——這也需要予以注意。

我認為人類學者必須關切一個法案到底保護了什麼,改變了什麼;人類學者也需要注意社會團體目前致力於把法律帶進到生活場域(或是以權利的語表述這些狀況),是否成為一種新的「土著知識」,一種新的範疇來分類他們的地方世界。

於是,無論我們贊不贊成法律是控制社會或是指導社會變遷的一個工具,它其實是反映社會秩序的產物。當權利的語言越來越是當代社會的主要發話詞,原住民團體需要一個法案在集體行動中,陳述他們的認同與歷史的願望,同時它又是一個戰場,呈現出內在與外在的矛盾。「原住民傳統智慧創作保護條例」當然有保護到什麼,雖然那可能不是各方原有的期望或想像。但是法案仍會繼續訂定下去,因為法律是一個現代性的語言——如同所有現代性的元素帶來文明與不滿足,表現了行動者的期望與矛盾,(嘗試)解決傳統智慧所無法完成的工作。而這是我們值得深切注意的現象。

開始織布,吳燕和1960年9月攝於宜蘭南澳。(本照片為中央研究院民族學研究所典藏)

織成的寬幅花布,吳燕和1960年9月攝於於宜蘭南澳。(本照片為中央研究院民族學研究所典藏)

歷期視界