亞洲東南東北跑會議

謝世忠|台灣大學人類學系

第I部:金邊「泡圈觀光」三日記

筆者專研「觀光人類學」,自然深知第三世界觀光場域「環境泡圈」的道理。但是,道理是一回事,體驗又是另一件事。去年底受柬埔寨皇家學院之邀,前往首都金邊參加東南亞國際學術會議,三天禮遇,場面輝煌,感謝之餘,卻也不時對自己不得不以星級飯店之眼透看在地一事,略感不安。

小孩喜歡吹皂水透明泡泡,空中飛揚,很是美麗。社會科學家以此來形容「先進」國家觀光客至「後進」地區探奇,自以為親臨了現場,事實上卻多在星級酒店和冷氣房車內,有如從圈圈泡泡裡頭看外面,從未真正碰觸到造訪地民眾。但是,這些至異邦國度的「探險家」返回自家之後,卻也能道三說四,有如專家般地講述神奇。

筆者長年研究寮國泰國北部族群文化,每次田野造訪,交通不外三輪機車、腳踏車或走路,居住則一定民宿、簡易招待所或村鎮友人家幾宿。行路間,偶遇駛過的遊覽巴士,裡面張張臉龐望外,對照忙於日常打拚在地人的風塵僕僕,彼此均有對方的想像。一是同情烈日當下黝黑奔勞,另一則是羨慕總是閒閒富貴。不過,在地一方對世界想像,大抵只能小眾存在,而外來一方政經媒體資源巨大,卻往往可以具象虛構,將窗外所見,轉為大眾資訊。

會議於星級飯店舉行,開幕則另在河邊會議中心辦理。筆者自下飛機出關開始,即被專車接往大餐廳午膳,再送至酒店。��當夜晚餐飯店豐盛自助餐招待。翌日全員西裝筆挺參加開幕,豪華午餐,再至大會議室開會,晚上當然又是宴會。另日,幾乎同樣行程又一次。再一天,主辦單位安排三部大型遊覽車北往吳哥窟參觀,並擬於當地下塌大飯店。筆者決定不隨去,自己留在金邊一日,外出散心。

如此幾日,全程「遊覽車+大酒店+排場+華麗美食」,典型的大眾「環境泡圈」觀光,我們頂多外加一個「學術會議」名目罷了。酒店隔街就是十幾攤入夜昏暗燭光的小吃。歐式自助餐酒店住客與小攤露天食者,不時互看。酒店經理刻意種了一排樹,企圖擋住「落伍污亂」,但兩方仍是穿縫相望。泡圈飯店與泡圈專車相若,在裡頭根本感受不到地方的空氣味道與人情精神。

自己的最後一天,30度高溫之下,走走路,問問話,至少稍些擺脫泡圈影響。柬埔寨20年間換了5次國號,直到1993年重回王國體制,才略見穩定。不過,數十年戰亂不是朝夕即可復原。現在城市景像,即是在風飛砂,垃圾堆岸,摩托滿街,小販穿梭,餿水潑路昏天暗地背景下,但見市民揮汗進貨出貨,小車載大物,或賣力組裝產品,完全不受在場環境不佳影響。這個國家經歷苦難,現正於崎嶇道上,向前邁力跨步。不進入實況,不吹砂子,不踩濕油泥地,不在人車亂陣中,就不可能經驗人家的活力毅力與耐力。每位忙碌中的柬國人,均是微笑待人。真正想稍微認識在地社會文化,就必須在喇叭街聲中靜靜體會。

泰寮與柬埔寨環境人情接近,筆者年年進入,沒有特別感覺。此次有機會在柬先當泡圈人,再爭得一天成為田野人,然後想到80多位與會學者仍在千年古城泡圈觀光,更備覺自己大太陽間塵拂面頰的珍貴。

柬埔寨民俗表演。攝於2007.12.12。(謝世忠提供)

柬埔寨河邊房舍。攝於2007.12.13。(謝世忠提供)

二.第II部:韓國正在稱霸區域國際學術

八月上旬筆者又從韓國返回。這是三年來第五次。到韓國做什麼?答案是,受邀參與國際學術會議。想到國際會議,尤其是動身國外,必是英文全程。然而,實情完全不是這回事。五次會議,筆者都是中文上場。不過,讀者不要誤會中文是會議規定語文,事實上,每次會議都僅有兩、三篇中文宣讀。那,其餘有哪些?向各位報告,最驚人的一次,全場共聽到了韓、日、泰、寮、越、柬、中國漢語、中國朝鮮�族語以及台灣國語等九種論文演說。會場一邊,排有多間同步翻譯室,每一專業語文譯者,賣力重譯,三譯甚至四譯。從前讀史,唸到西南儌外國度欲與中國皇朝建立關係,竟有高達八、九譯始能溝通者,八斗想像力,都難摸索出那種場景。如今韓國會議經驗,身歷其境,恍然有所體驗。

有趣的是,會議全程,什麼語言都有,就是沒有標準國際活動專用的英文。會場有朋友告訴我,韓國學者英語程度普遍不理想,因此,就不用英文寫文章。但是,筆者另有想法。每次會議,均是地方郡縣出錢,再委由國立大學教授規劃籌辦。即使是自仁川機場還要四小時入山車程的兩萬人口小郡,依是排場講究,禮節周到,款待豐富。會場為各國教授備妥桌牌與掛身名牌,上附包括中華民國在內之每人歸屬的大面國旗。

學術會議場面,三分像似聯合國。藉由會議,地方與地方比賽誰的國際成就高,大學則主導議題與邀請對象,整個亞洲,頃刻間,彷如被主辦國囊括入手。郡縣主辦,讓多數仍處於污染困境或經濟後進的亞洲國家,讚嘆地主國的發達建設以及南北漢江的清澈美麗。另一方面,大學規劃單位的多國邀約,則密集地展現扮演東亞與東南亞學術「龍頭」的企圖心。各國學者歡欣之餘,偶會驚覺,為何老是韓國為主?想想自己,沒錢沒郡縣支持,學者社群又缺乏積極動機,一切果然相形見拙。

韓國以去英語化策略(絕不讓歐美專美於前),另在自己地盤上,創立新區域國際學術模式。政府、學界、民間合作無間,優渥地招來貴賓。三五天下來,每人帶著滿足兼或慚愧心情離去,然後��等著不久幾月,邀請卡片又至,再走一趟優雅韓國行。一次又一次,十足證明唯有「富強大國」如大韓,方能有此能耐。學術霸權正由朝鮮半島南半為中心,圈圍著四鄰,讓大家永遠喜悅地享受多重翻譯樂趣而來。

三.第III部:高峰迭起----先住民與工業國首腦較量

約莫一年多之前,部分日本北海道愛努族先住民(按,日語的「先住民」與台灣華文習用的「原住民」意義接近)成員,在幾位國內外學者的鼓勵下,共同籌劃於北海道洞爺湖八大工業國高峰會議(G8)開幕之前,先行舉辦「2008年愛努大地先住民族高峰會議」(2008 Indigenous Peoples Summit in Ainu Mosir),以便形成世界性共識,再向數個尚未簽署聯合國原住民宣言的大國提出要求。

會議如期於7月1日在首府札幌東南130公里的平取町開場,3日下午議程轉至府內會議中心,翌日在四位民意代表支持聲中結束。先住民高峰會出人意料地連四天場場爆滿,每日至少約有400人出席,邀來的國際先住民代表,分別來自美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、挪威、瓜地馬拉、尼加拉瓜、菲律賓、孟加拉以及台灣等十國。包括日本愛努族在內的11國17個族群29位代表,充分表達一致的立場,閉幕之際,在記者招待會上,提出一份名為「2008年愛努大地先住民高峰會二風谷宣言」(Nibutani Declaration of the 2008 Indigenous Peoples in Ainu Mosir)英日文對照決議文。

日本參眾兩院甫於2008年6月6日承認愛努為先住民族,相較於他國,時程甚晚。因此,7月初的高峰會,明顯具有紐、澳、美、加、台等五個「先進的」原住民政策國家成員,教戰「資淺的」愛努同胞之勢。“Summit”台灣譯成「高峰會」,日本則稱「首腦會」。G8當然全是國家領袖,所以,「高峰」與「首腦」兩意相通。至於先住民的Summit,既然完成了宣言,國際情誼也已建立,大抵不會有人太在意「高峰」或「首腦」在其間的代表性問題。畢竟,一國之首,對象清楚,G8的建構簡單明瞭,反之,原住民誰能為首,往往抽象難定,能有多國多族多人同聚一堂,已屬不易。

宣言內容21款,惟如反核、反污染、反軍事化、反水壩、反開發、維護文化、保障教育權、確定自然主權、重視移民權益等重點,事實上即是過去數十年,各國原住民運動的訴求主軸。我們並非認為宣言內容缺乏新意,只是,同樣話題,必須不斷被提出提醒,它所反映的地球母親長期被剝削事實,萬不容忽視。

無人能確知G8到底如何思考此一「非首腦」組成之先住民「類高峰」會議,當前亦不易估量會後先住民們持續維繫關係的強度。但對剛「起步」的愛努族人來說,活動的圓滿,多少有鼓舞啟發的作用。不過,日本單一「大和民族」的建造,已近兩百年,如今,國家突然加入「愛努民族」,未來兩族共構,血統多元的新面向,仍待政府與人民的戮力調適。

然而,愛努族人所遭逢的關鍵問題,仍不在前述的範圍內。就在先住民高峰會結束後的7月5、6兩日,另一批族人在成立已超過半世紀的「北海道同胞(原稱『愛努』,1962年改稱)協會」主催下,舉行一「2008年國際先住民之日記念事業—愛努民族高峰會」,同樣有數項結論,要求政府做到。國際先住民會議針對G8,愛努高峰會則對話日本,理論上合乎邏輯。不過,從參與兩會人士多不重複,又忌談對方的情況觀之,卻也可能直接道出內部矛盾的存在。即使國際原住民經驗秘方「先進」有效,難見整合機制的愛努新先住民群體,恐怕連初步開展,都不甚容易。

幾位觀察敏銳的國際代表看到問題,憂心忡忡,卻也不知如何協助。G8和日本政府是否回應,均是後話。目前可以確定的是,世界性經濟開發與原住民權益的問題,總是相對矛盾。國際「先進」原住民友人為愛努族帶來的流血流汗英勇抗爭經驗,似乎太過沉重,而後者自身又如散沙,希望渺遠。原/先住民對上工業國首腦,兩者均有高峰決議,G8結論成了變造世界的準繩,而另方或許終究僅為悲劇英雄增添新裳,曇花小現。北海道今夏高峰迭起,峰峰無奈不相連,其中故事,原來如此。

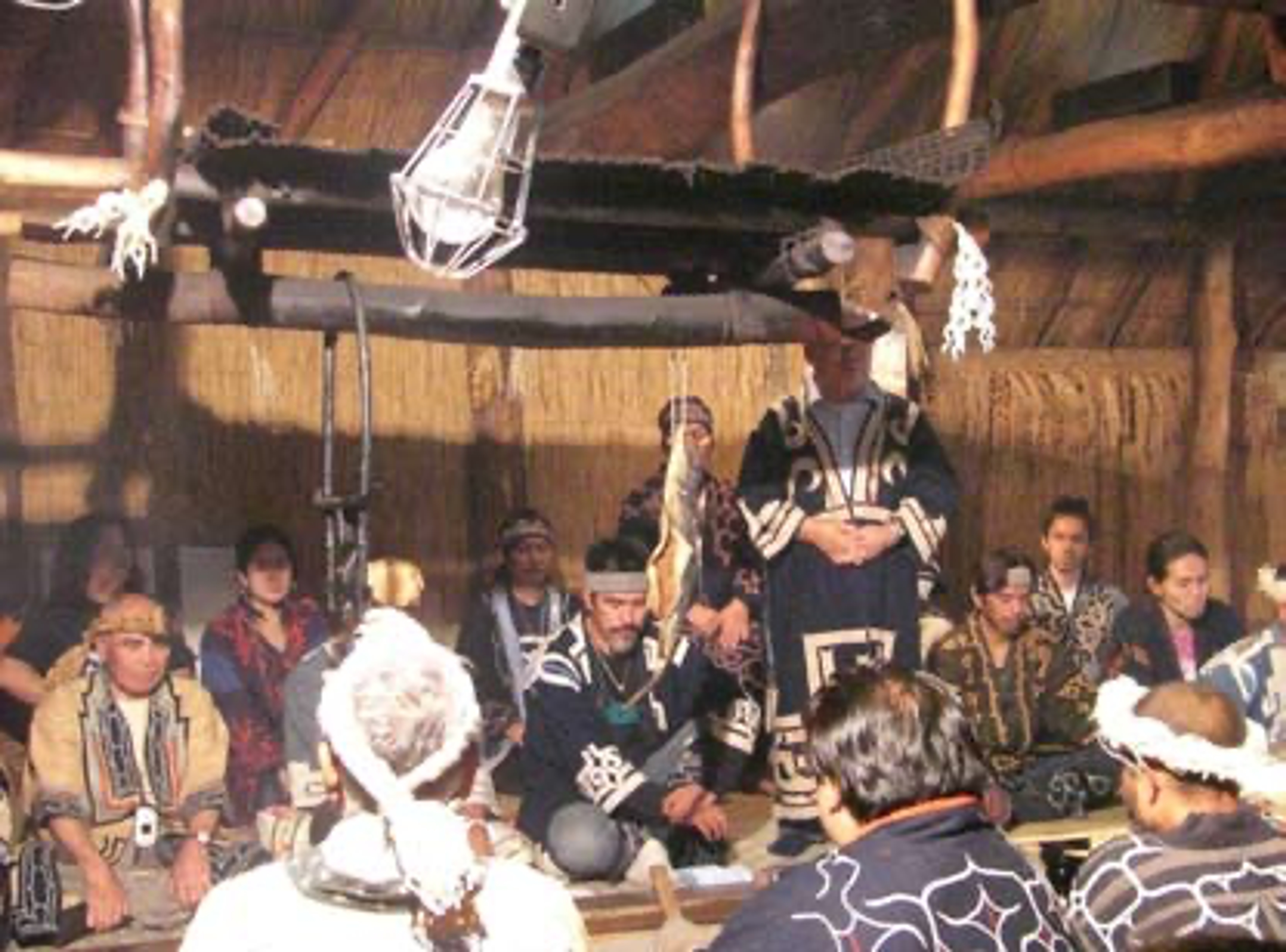

韓國山間文化狩獵民俗研 討會。攝於2008.1.19。(謝世忠提供)

四.一會又一會的現身

國際學界常以“Conference People”形容四處飛翔出席國際會議的學者。筆者有類此朋友數位,他們南北半球奔波,同篇文章各地宣讀,多次之後,才在正式期刊出版。台灣人類學有無這號人物?筆者不知,不過,自己另創有特殊conference people類型,雖與國際版不同,卻也是一年到晚忙碌於空中與會場之間。本文所述三個會議範疇,均是筆者勤於跑會殊型典例。特殊在哪?那就是,會後必先行完成如文中三部主題的心得文章,再來慢慢思考會中宣讀論文的修改與正式出版事宜。筆者始終認為,富涵人類學思維的心得式短文,可能比正式文章來的迫切。柬埔寨努力向前,邀來國際,卻又焦慮於大旅店豪華招待與待開發金邊真相之間,於是,主辦者戮力操作,不久,學術人業已與泡圈人合一。筆者不得而知眾位學者的感覺,但至少自己天天亟思突圍,最後終能如願與在地一起呼吸。韓國居處中國、日本、俄國等幾個強勢國家或大文明之間,她的努力向前,全為爭得大家的目光,以示小小半島也是強盛進步。韓國學界在求得平起平坐於中、日、俄的東北亞地盤之際,發明了區域國際學術架構,於是官學合作,幾年期間,奠下主導位置,刮目於亞洲各國互覷讚嘆氣氛中。北海道愛努族先住民的兩個高峰會議,筆者只是聽眾,卻也深切體會了在單一國族壓力下,身為原住民的極端難處。愛努民族的困境,或不會因高峰會議而有立即的改變,反而,箇中問題的突顯,才是未來應面對解決的要務。筆者有二十年台灣原運觀察經驗,如今跨足愛努,兩國比較,感觸尤多。

筆者不否認自己是conference people,多數與會時間,輕鬆嚴肅交織。最近的東南亞、東北亞交參往返,認識了更多亞洲面向,希望趕快和大家分享心情。至於正式論文,亦將一一問世,有待諸君講評。

北海道愛努田野。 攝於 2008.7。(謝世忠提供)

作者參加北海道愛奴民族研 討會留影。攝於2008.7。(謝世忠提供)

歷期視界